【同辰原创】周期折减系数——结构成本中的“隐形变量”

- 时间:2025-08-22

- 作者:同辰建筑

- 浏览:2197次

- 分享:

在地产项目成本控制与结构安全的微妙天平上,“周期折减系数”是一个常被忽视却举足轻重的砝码。它直接影响地震力的计算结果,进而显著影响结构构件的尺寸与整体造价。本文将从规范原理与规定出发,结合软件建模分析,对比不同取值的经济性影响。结合我司服务项目的实践经验,为设计人员和决策者提供实用的周期折减系数取值策略与建议,助力项目实现安全与成本的双赢。

一、基本原理

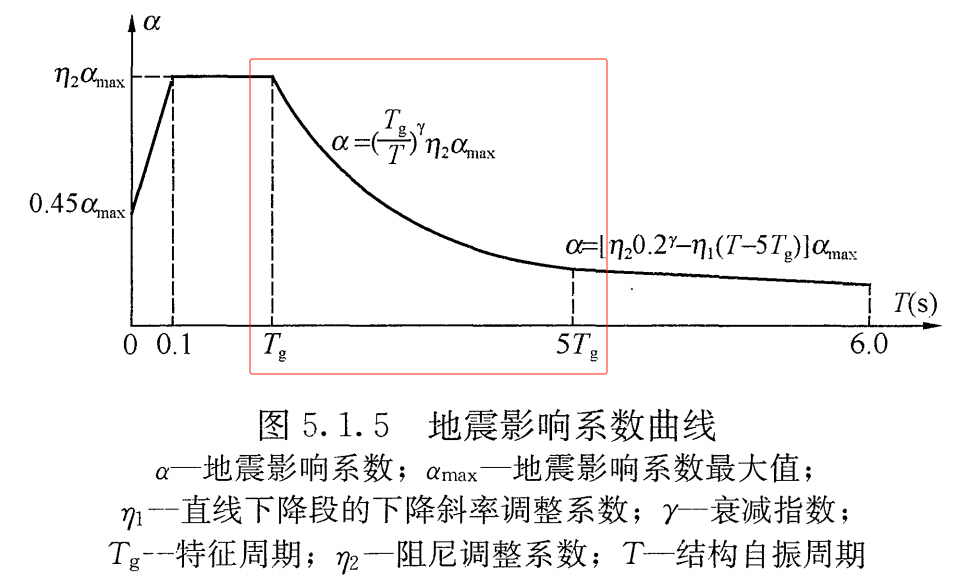

建筑结构的基本周期与结构质量和刚度相关,周期与刚度的关系可近似理解为成反比关系:刚度增大,周期减小,当地震动周期大于特征周期(T>Tg)时,地震作用力将增大(如图一所示地震影响系数曲线)。而在结构的建模分析中,当前普遍做法是仅将填充墙的自重作为荷载输入,而未考虑其刚度对整体结构的影响。因此,规范引入了周期折减系数,用以近似模拟填充墙刚度带来的贡献。

图一 地震影响系数曲线

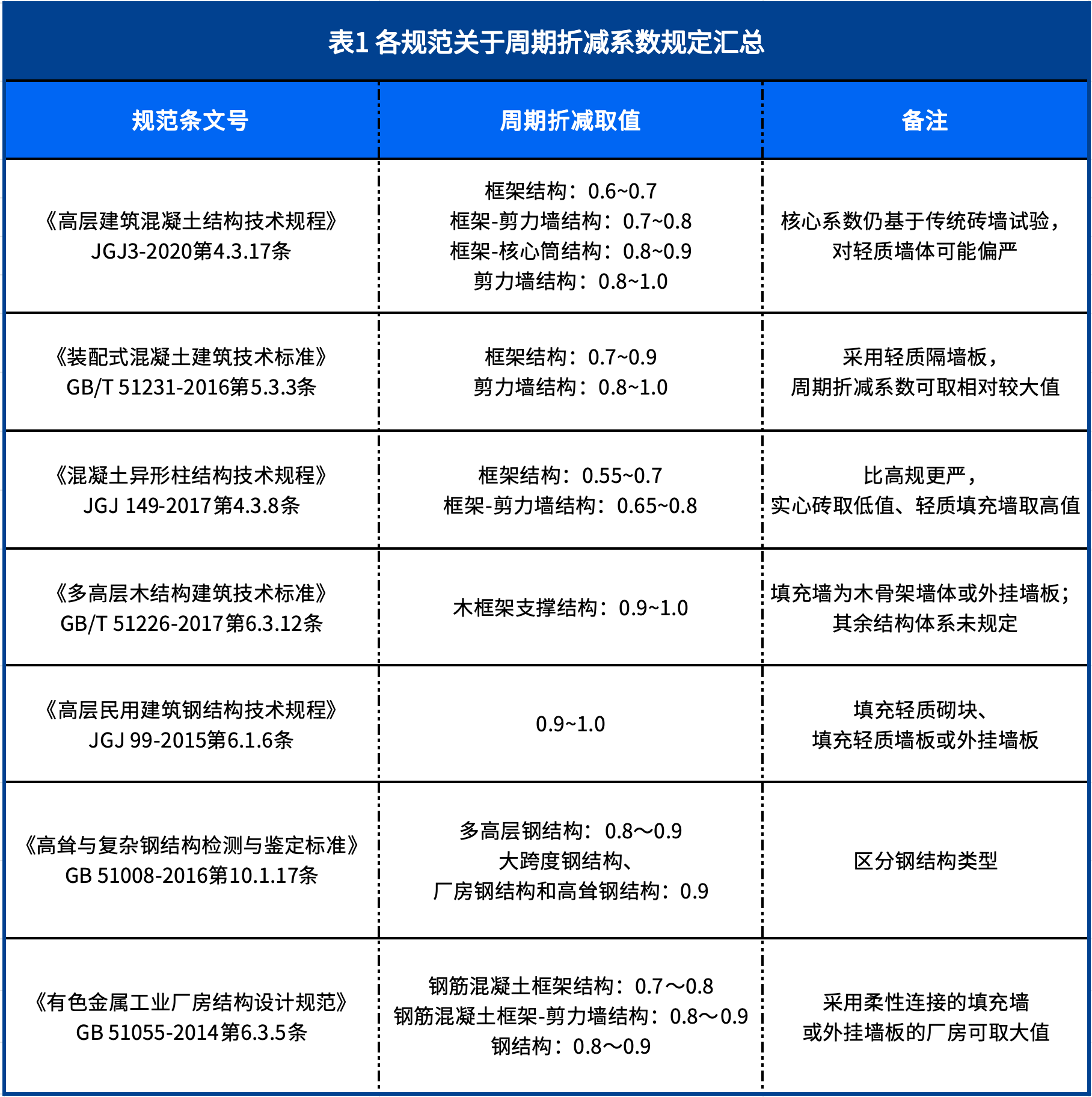

二、各规范规定汇总

针对不同结构类型和体系,各规范对周期折减系数的取值规定总结于表1,便于设计人员直接查阅参考。

三、建模取值分析

非承重外围护墙和内隔墙的刚度,对结构的整体刚度、地震力分布及相邻构件的破坏模式均会产生影响。其影响大小与围护墙及隔墙的数量、自身刚度、以及与主体结构的连接方式直接相关。

由于规范规定的周期折减系数取值是一个范围值,为相对准确分析隔墙对结构刚度的实际影响,以北京某项目为例进行分析:8度(0.20g),II类场地,15F剪力墙结构。

分析时对两个结构模型进行对比:

模型①:将原设计模型周期折减系数由0.90/0.95改为1.0。考虑砌体墙线荷载,但不考虑隔墙刚度贡献。分析结构自振周期T1。

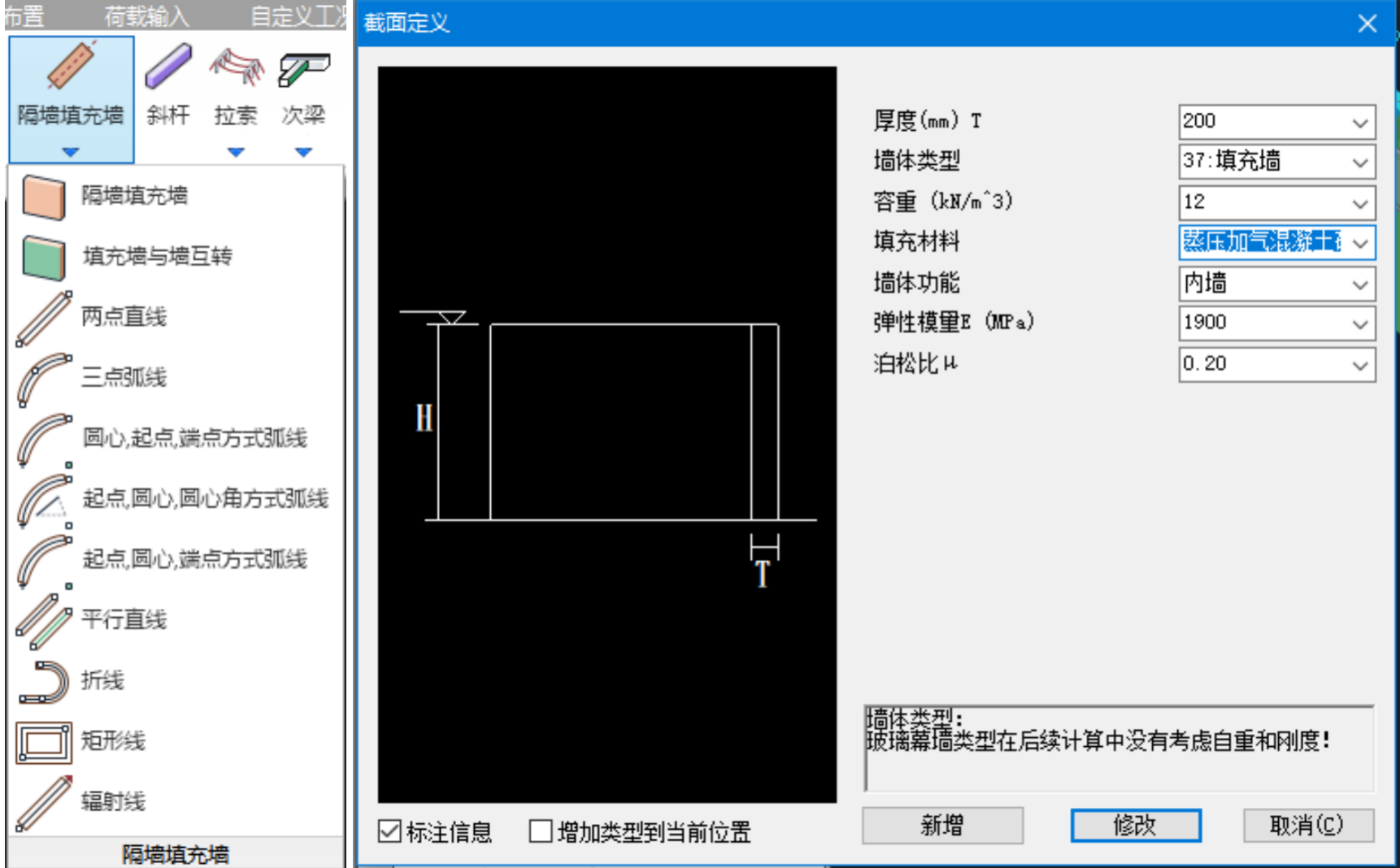

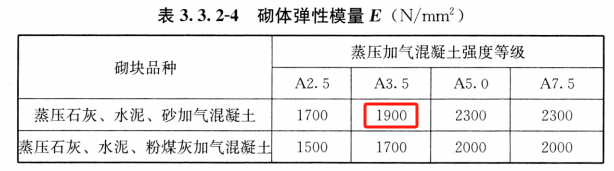

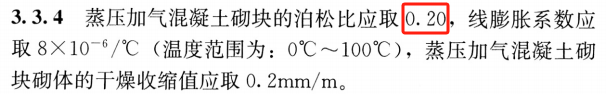

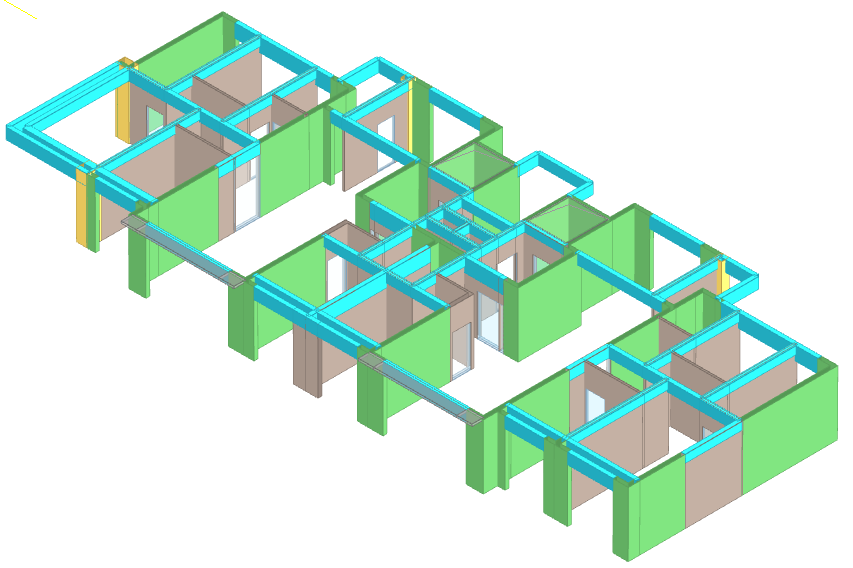

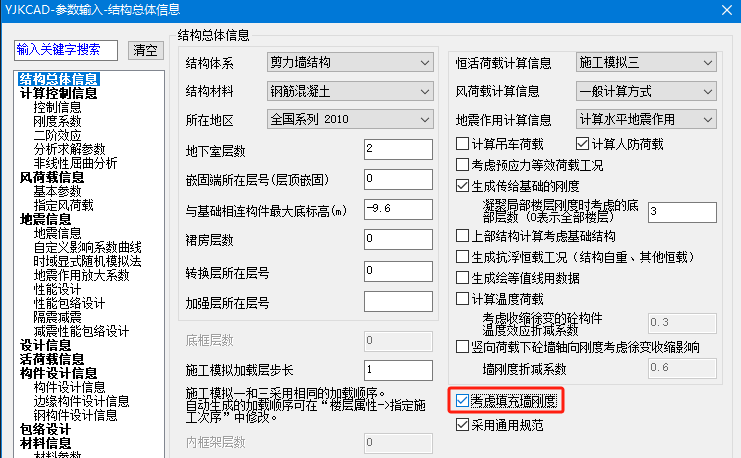

模型②:将原设计模型周期折减系数由0.90/0.95改为1.0。删除隔墙线荷载,按实际填充墙建模(见图二、四),考虑隔墙刚度贡献(前处理参数勾选考虑填充墙刚度)。蒸压加气混凝土砌块/墙板弹性模量、泊松比等参数参照《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJT 17-2020取值。分析结构自振周期T2。

图二 填充墙按隔墙建模

图三 填充墙弹性模量、泊松比等参数取值

图四 模型②三维模型

图五 参数勾选考虑填充墙刚度

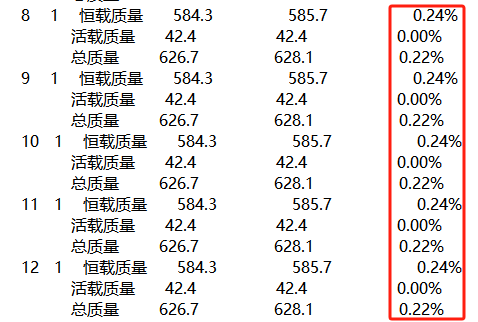

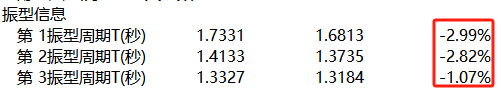

在保证模型①与模型②荷载基本一致前提下(见图六),模型②相比模型①前三周期减小比例均小于3%(即|T2-T1|/T1<3%,见图七)。因此,该项目的周期折减系数可取0.97,原设计取值0.90/0.95显得偏保守。

图六 模型①与模型②质量对比

图七 模型①与模型②周期对比

四、不同取值经济性对比

将原设计周期折减系数取值0.90/0.95与填充墙建模分析得出的建议值0.97进行对比,分析其对地震力、位移角、含钢量等指标的影响,结果如表2所示。

对比可见,周期折减系数取值0.97相对于0.90,梁墙柱含钢量降低约1.1kg/m2,降幅约3.7%。此外,周期折减取值0.90时,模型位移角指标不满足规范要求,需增加剪力墙布置;而取0.97时,位移角指标富余,可考虑降低布墙率以提升建筑空间品质。若考虑布墙率优化,两者的实际经济性差距会更大。

五、分析结论及建议

周期折减系数若统一按规范取值范围的低值或中间值取值,有时过于保守。尤其在高烈度区,剪力墙布置通常较多,结构刚度较大;且装配式建筑多采用轻质砌体墙或轻质隔墙板,其相对刚度贡献较小。因此,精准把握周期折减系数这一“隐形变量”,通过科学建模与分析确定合理取值,是优化结构设计、实现项目安全与经济双赢的关键路径。

结合我司服务项目的经验,对于一般剪力墙住宅,填充墙采用蒸压加气块或板材时,周期折减系数取值建议如下:

6度区,建议取0.90;

7度区(含7度半),建议取0.90~0.95(7度半取较高值);

8度区(含8度半),建议取0.95~0.99(8度半取较高值);

具体取值应结合剪力墙与填充墙相对数量等因素,通过建模分析确定。

特殊说明:

①平台段效应:当结构周期位于地震影响系数曲线的平台段时,周期折减系数通常取1.0;

②柔性连接:当填充墙与主体结构采用柔性连接时,周期折减系数通常取1.0;

③地方标准:地方标准另有规定的除外,例如广东省按中震设计时,周期折减系数通常取1.0;

④特殊工艺:对于外墙、电梯井、分户墙等采用铝膜工艺的情况,需专门分析其对周期折减系数的影响。

▌作者:同辰科技 张功义

▌本文仅代表作者个人分析总结,仅供参考

▌来源:同辰科技原创发布,转载请注明以上信息

您当前的位置:

您当前的位置: